武将は采配を、落語家は所作を、貴婦人は恋の駆け引きを──すべてはこの一振りで演じられた。暑さをしのぐ道具でありながら、所作に品格を宿し、持ち主の知性や美意識までも映す。それが、扇子という日本の名品。本記事では、歴史・素材・所作・TPO別の選び方から、信頼できるブランド、FAQまでを網羅。“扇子で磨く男前”のための完全ガイドをお届けする。

スポンサーリンク

扇子の豆知識扇子のルーツは平安時代にまで遡り、日本の伝統芸能との結びつきも強い。

扇子の起源には諸説あるものの、日本起源説が有力とされている。古代エジプトの壁画や紀元前の中国にも“あおぐ道具”としての団扇は登場しているが、竹や板に紙を貼って折りたためる“開閉式の扇”は、日本独自の発明だ。平安時代に誕生したとされる「桧扇(ひおうぎ)」は、木簡を綴じた実用性の高い道具でありながら、当時は和歌を書き記したり、花をのせて贈答したりと、風流な使い方も楽しまれていた。貴族たちは檜扇で顔を隠し、思慮や感情を間接的に伝える所作も身につけていたという。

やがて戦国時代に入ると、扇子は武将の手に渡り、「軍扇」として戦場を統べる道具へと姿を変える。戦況を見渡し、采配を振るうその所作には威厳と胆力が宿る。さらには、切腹の際の介錯の合図に用いられるなど、死生観にまで関わる“静かなる指令具”としての役割も果たした。実戦の場で“命のやり取り”に用いられていた扇子は、戦の時代を象徴する美学でもあった。

そして平和な時代が訪れた江戸期、紙貼りの「蝙蝠扇(こうもりおうぎ)」へと進化。町人文化が花開く中で、扇子は粋な小道具として男たちの手元に欠かせない存在となっていく。能や狂言、歌舞伎では、感情や場面の象徴として舞台を彩り、茶道では「結界」を示す礼節の道具に。落語においては、箸や筆、煙管、刀など、あらゆる道具に化けることで演技に深みを与えてきた。

大航海時代には中国経由でヨーロッパへと輸出され、現地では貴婦人たちの社交アイテムとして独自の発展を遂げた。扇子を手にしたしぐさは“会話の間を操る道具”としても機能し、さらに「扇子言葉」と呼ばれるサインによって意図を伝える文化も生まれた。たとえば、扇子で頬を横になぞることで「あなたを愛しています」、扇子を落とすことで「友達でいましょう」という意思を示すなど、舞踏会の場で密やかに恋の駆け引きを演出していたという。

こうした背景を持つ日本の扇子は、現代においてもCOOL JAPANを体現するアイテムとして、国内外で再評価されている。単なる暑さ対策の道具ではなく、“美意識”や“意思”を伝えるもの──それが、扇子なのである。

写真:Gtres/アフロ

Spanish Queen Letizia attends the delivery of actual employment office at General Air Academy, in San Javier, Murcia, Spain, on Tuesday 14th July, 2015

イケてる男はどんな観点で扇子を選ぶべきか?構造がシンプルだからこそディテールや素材にこだわるのが粋!

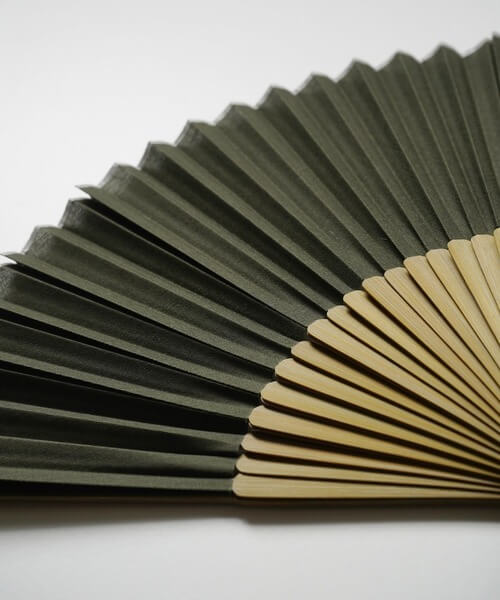

扇子の扇面に採用される材質は「布」もしくは「紙」。近年ではポリエステルなどを使った扇子もあるものの、綿や麻、シルクなどを使った布扇子か、和紙で作った紙扇子が王道だ。扇いだときの風量は紙扇子のほうが多く、より涼しさを感じることができる。一方で布扇子は、紙扇子に比べて耐久性が圧倒的に高いのが特徴だ。

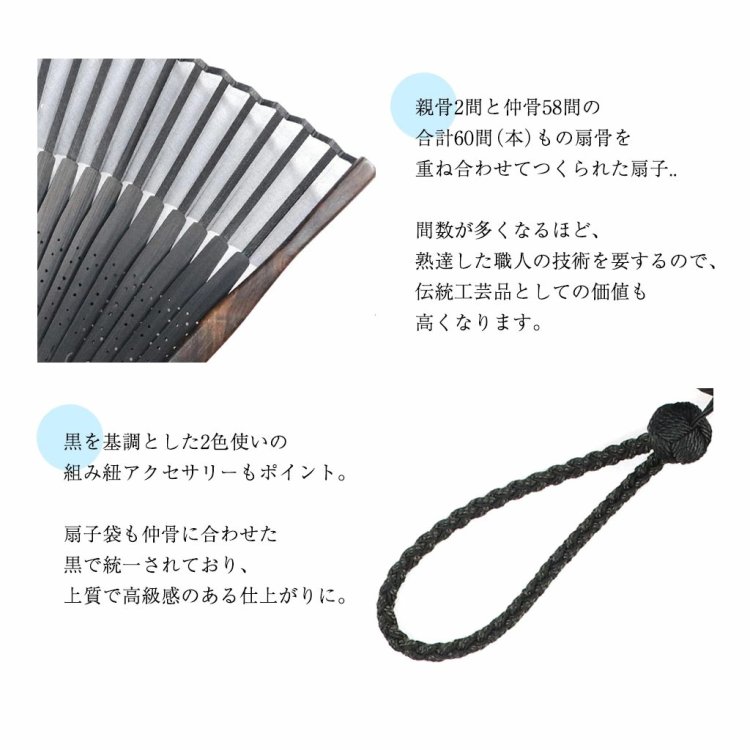

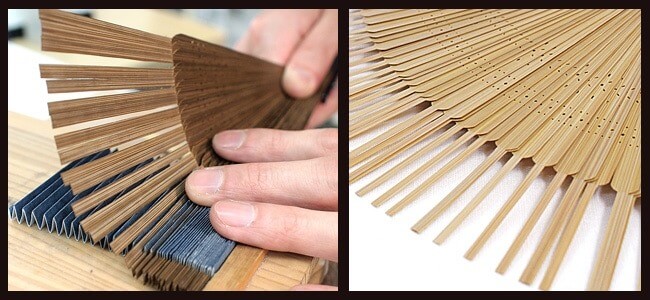

骨組みの部分に関しては「竹」を用いるのが定番。親骨と仲骨の数は「間(けん)」という単位で示され、間数※が多ければ多いほど扇子の値段は高くなり、見た目にも高級感が増す。仲骨の本数が多ければ、そのぶん柔らかい風を送ることができるという実用上のメリットも。また、竹の中でどこの部分を使うのかによっても品質に違いが表れる。竹の「表皮」を使ったものは丈夫でよくしなるため、おあぎやすいのが特徴。一方で「中皮」を使ったものは軽く持ち運びやすいが、耐久性やしなり具合はやや落ちる傾向にある。日常使いには30〜35間、贈答やフォーマルな場面には40間以上がひとつの目安とされている。塗装や彫刻の有無で印象も大きく変わる。良い扇子は、広げた瞬間の開閉音と手元のしなりに、はっきりと“格”が出る。

※扇子を構成する竹骨の本数を示す言葉で、親骨と仲骨を含めた全体の数を指す。一般的には「35間」「45間」などと表記され、間数が多いほど骨が細くなり、開いたときのしなやかさや所作の美しさが際立つ。

「このデザインの扇子って職場でスーツのときに使ってたら格好悪いかな?」「浴衣に合わせる扇子ってルールあるのかな?」そんな疑問を解消するべく、続いはTPO別に選ぶべき扇子について深掘りしてゆく。

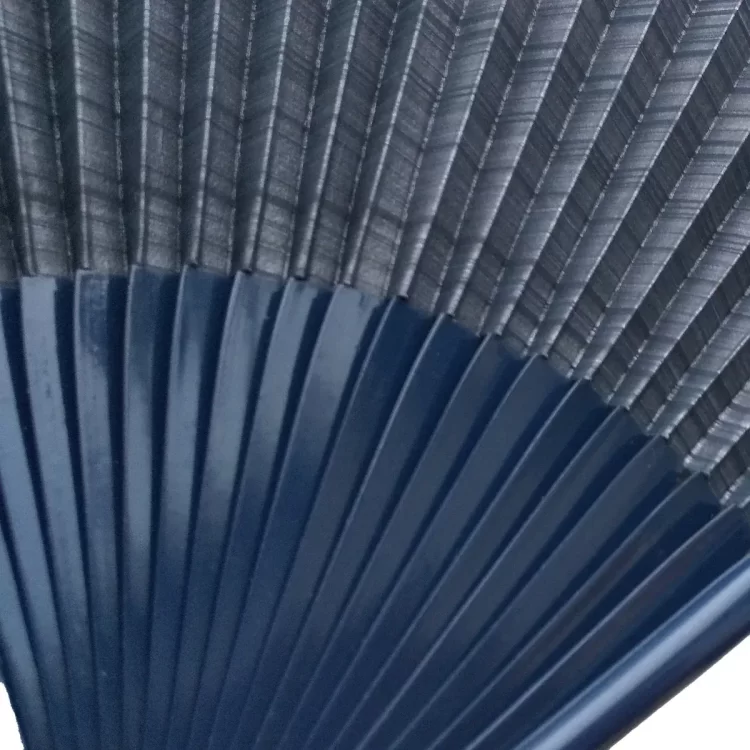

TPO 1:ビジネス・フォーマルシーン深色無地×短地タイプで品格を演出

ビジネスシーンにおける、スーツやジャケパンスタイルに扇子を合わせるなら、まずは色味と佇まいの“控えめさ”がカギになる。選ぶべきは、黒・墨・藍といった深みのある無地系や、ごく控えめな濃淡グラデーションの短地タイプ。素材は和紙よりもマットな布地が理想的で、視覚的な艶を抑えることで、スーツの質感との調和が生まれる。塗装の控えめな竹骨や、さりげない透かし彫りなど、装飾を削ぎ落とした仕様こそが、ビジネスシーンにおける“粋”の真髄である。デスクや会議室でさりげなく広げても野暮に映らず、所作に“芯”が通る扇子こそ、ビジネスの場で活きる一本といえる。

TPO 2:プライベート・ソーシャルシーンナチュラルな木目調や透かし彫りが狙い目

Tシャツや開襟シャツ、リネンシャツといった軽装に合わせるなら、デザイン性や質感で“ちょっとだけ遊ぶ”のがちょうどいい。あくまで気取りすぎず、それでいて大人の色気やこだわりを香らせるのがコツ。たとえば、木目や煤竹の風合いを活かした骨組みに、グラデーションや透かし彫りがあしらわれた扇面。こうしたモデルなら、カジュアルな装いに馴染みつつも“ちょっとした格”を添えられる。短地・長地のバランスは好みによるが、着こなしとのボリューム感を意識して選ぶと全体の調和が取りやすい。さらに、グラデーションや淡彩のぼかし染めなど、視覚的な“抜け感”を持つデザインが、大人の余裕をさりげなく演出する。また、ポケットやバッグに無造作に挿すだけでも画になる、そんな“映える一本”を選ぶことが、私服スタイルに扇子を取り入れるコツ。

TPO 3:浴衣・甚平・旅先での装い和柄扇面×煤竹や彫刻骨で格を上げる

和装において扇子は、単なる季節小物にとどまらない。“粋”を纏う者の象徴として、歴史的にも位置づけられてきた存在だ。浴衣や甚平など、カジュアルな和装に合わせるなら、煤竹や彫刻骨などの手仕事が活きた骨組みと、和柄や切り絵などの伝統意匠を施した扇面が理想。扇子を携えるだけで、その和装が一段格上の“粋な佇まい”へと引き上がる。特に夏祭りや旅先の温泉街では、その小さな所作ひとつで、他者との“差”が如実に表れる。現地の風情に寄り添いつつも、都会的な洗練を感じさせる意匠を選ぶことで、真の“粋”が宿るのだ。

続いては、扇子を買うなら知っておくべき定番4ブランドを紹介する。

粋なメンズが知っておくべき扇子の定番ブランド1格式と品格を兼ね備えた京扇子の老舗「白竹堂(京都)」

天保3年(1832年)創業の白竹堂は、京扇子の伝統と格式を象徴する名門ブランド。製造のすべてを京都の自社工房で一貫して行い、素材選びから仕上げまで妥協のない姿勢を貫く。扇骨には選び抜かれた竹を用い、扇面は和紙・布地・絹など多彩に展開。職人の手仕事が細部に宿るため、開閉の音、しなり、持ち心地のすべてに“品”が宿る。ビジネスユースに最適な無地の短地タイプから、現代アートと融合した洒落た一本まで幅広く揃う。贈答品としても信頼度が高く、桐箱入り・名入れ対応などの特別仕様も用意されている。

粋なメンズが知っておくべき扇子の定番ブランド2デザイン性の高さと職人技の融合「舞扇堂(京都)」

舞扇堂は、伝統的な扇子の枠を超えたデザイン性で人気を博す京都発のブランド。モチーフには金魚、金箔、手描きの草花模様など、絵画的な美しさを持つものが多く、洋装にも違和感なく馴染むのが特徴。クラシックな和の技法をベースにしながら、モダンな色彩感覚や構図が絶妙で、着流しや甚平のスタイリングにとどまらず、Tシャツ1枚のカジュアルスタイルにも“日本の洒落感”を添える。高級モデルはすべて京都の工房で仕上げられ、インバウンド層からの支持も厚い。旅行や観劇、街歩きにも“持っていて絵になる”扇子が見つかるはずだ。

粋なメンズが知っておくべき扇子の定番ブランド3デザイン性の高さと職人技の融合粋な江戸前を体現する老舗「伊場仙(東京・日本橋)」

元禄年間(1688〜1704年)創業、日本最古の扇子専門店として東京・日本橋に暖簾を掲げ続ける伊場仙。江戸の粋人たちが愛した町人文化を、現代に伝える唯一無二の存在。落語家や歌舞伎役者など、粋を極めたプロの芸人たちに愛され続けているのもその証拠。価格帯は幅広く、日常使いに適した海外製モデルから、国産素材にこだわった高級モデルまで豊富。特に高価格帯モデルは、極細の竹骨に繊細な彫刻が施された“江戸の工芸美”を感じさせる逸品。使い込むほどに風合いが増し、“育てる扇子”として長く付き合える点も魅力。

粋なメンズが知っておくべき扇子の定番ブランド4遊び心とモダンさが同居する逸品を展開「西川庄六商店(滋賀)」

戦国時代の天正13年(1585年)に近江商人・西川庄六が創業した商家をルーツに持つブランド。伝統をベースに、現代的なエッセンスを加えたプロダクト作りで注目を集めている。特に扇子ラインは、グラフィックアーティストやテキスタイルデザイナーとコラボした意匠性の高いものが多く、“粋”よりも“洒落”を楽しみたい感度高めの男性に人気。若者やビジネスマンのセカンド扇子としてのニーズも高く、価格も比較的手に取りやすい。一部は中国製だが、日本企画ならではの目利き力が随所に光る。バッグやポケットに忍ばせておくだけで、着こなしがワンランク引き上がる。

最後に扇子にまつわるよくある質問に対する回答を一挙に紹介してゆく。

Q. うちわと扇子ってどう違う?

A. どちらも“風を起こす道具”だが、構造・携帯性・文化的な意味合いに明確な違いがある。うちわは固定式で手軽に使える一方、所作に表情が出にくく、あくまで日用品的な存在。対して扇子は折りたたみ式で開閉という動作そのものが“所作”となり、使い手の美意識や品格を映す演出性を持つ道具とされる。また、うちわが庶民の日常に根ざしてきたのに対し、扇子は貴族・武士・茶人・芸能者などが礼節や格式の表現として扱ってきた背景を持ち、現代でも実用品と装身具という役割の違いが明確に分かれている。

Q. 扇子は男性用と女性用で違いはあるの?

A. 扇子における「男性用」と「女性用」の違いは、サイズ・デザイン・色味などに表れやすいが、実は決定的なルールがあるわけではない。むしろ、使い手の装い、手の大きさ、用途によって自由に選ぶのが“今どきの粋”といえる。サイズでは、男性用はおおよそ7寸5分(約23cm)、女性用は6寸5分(約20cm)程度が一般的。これは着物の袖丈や手の大きさに起因するが、洋服に合わせるならこの限りではない。デザイン・色柄の面では、男性用には藍・黒・墨などの深色や無地系、あるいは幾何学や縞模様が多く、女性用には花柄や鳥、蝶などの華やかな意匠が用いられることが多い。とはいえ、男女問わず装いとのコントラストや季節感を意識した柄選びが主流になってきており、選び方は多様化している。

Q. 扇子の間数(けんすう)って何?

A. 扇子を構成する竹骨の本数を示す言葉。数が増えるほど骨が細かくなり、開いたときのしなやかさや所作の美しさが際立つ。つまり、間数は扇子の“格”を映すバロメーター。日常使いには30〜35間、贈答やフォーマルな場面には40間以上がひとつの目安とされている。見た目の印象だけでなく、手元で感じる精緻さや風のやわらかさにも違いが出るため、用途に応じた選びが肝要。

Q. 扇子の先端をまとめるゴムの輪っかは必要?

A. 扇子の購入時に付属する小さなゴム輪──これは正式には「扇子留め(せんすどめ)」と呼ばれ、収納時に扇子の骨をしっかり束ねて守る大切なパーツ。見た目が地味なため、タグと一緒に“うっかり捨ててしまう人”もいるが、持ち運びや保管時の骨ズレや破損を防ぐ、実はかなり重要な存在。とくに鞄やポケットに入れるシーンでは、扇子留め+ケースのダブル保護が寿命を左右する。紛失してしまった場合は、別売りの汎用バンドで代用することも可能だが、まずは“これは必要なもの”として捨てずにとっておくのが正解だ。

Q.扇子を長持ちさせる使い方とは?

扇子を長持ちさせる上で大事なのが、開閉方法。一日に何度も開いたり閉じたりするため、毎回の開閉を正しく行うだけで寿命が随分変わってくる。開き方に関しては、扇子の親骨を上に向け、親指で少し押し開き、両手でゆっくりと開いていく。一気にバサッと広げると扇子を痛めてしまうため、ゆっくり丁寧に開くことを意識するのがポイントだ。閉じるときは片手で閉じようとするのではなく、両手を使って手繰り寄せるように閉じていく。前述の扇子留めをはめておけば、型崩れを防ぐことができる。持ち運ぶときは扇子袋に入れ、バッグに収納しよう。付属の扇子袋が無い場合は、乾いたハンカチなどに包んでバッグに収納するのがおすすめだ。

Q.短地扇子って何?

短地扇子とは、布部分が短く骨部分が長いデザインの扇子のこと。高級扇子によく見られる仕様として知られ、耐久性に秀でていて使い勝手が良いことでも人気が高い。仲骨の彫り方によってデザインも様々で、着物からビジネススーツまであらゆる服装、シーンに合わせて違和感なく使用できる。

Q. 扇子はビジネスでも使える?

A. 扇子はかつて武士や町人、文化人たちが「所作を整える道具」として用いてきた粋なアイテム。現代でもその精神を受け継ぎ、ビジネスの場で“涼しげに己を律する姿”を演出することができる。ただし使い方と選び方には注意が必要。派手な柄や大ぶりの扇子ではなく、無地・短地・深色(黒・藍・墨)などスーツに馴染む落ち着いた一本を選ぶこと。音を立てず静かに開き、あおぎすぎず“風を添える”程度の所作が、仕事相手にも好印象を残す。

Q. 安い扇子と高い扇子の違いは?

A. 最大の違いは、骨の本数と素材の質にある。安価な扇子は骨数が少なく、竹や仕立てが簡素で、開閉音が大きく動きもぎこちない。プリントも量産的で、破れやすい傾向がある。一方、高価な扇子は骨数が多く、開閉が滑らかで音も静か。和紙や布の質も高く、しなりや指先の感触に“品”が宿る。国産や老舗製なら、桐箱やケース付きで贈答にも適しており、所作そのものに格がにじむ。

Q. 扇子をプレゼントするのってどうなの?

A. 扇子は実用品でありながら、贈る人の品格や趣味がにじむ粋なギフト。とくに老舗ブランド製や職人の手仕事が光る一本は、“夏の相棒”として日常に寄り添う存在となる。多くは桐箱や専用ケース付きで贈答にも適し、“格”を込めた印象を残すことができる。扇子は使うほどに味が出る道具であり、すでに持っている人にとってもシーンに応じて使い分けできる“何本あっても嬉しい贈り物”。特に目上の人や和の文化に理解がある相手には、気遣いと美意識が伝わる一手となるだろう。

Q. 扇子の正しい使い方は?

A. 扇子の所作には、その人の“品”がにじむ。音を立てずに静かに開き、控えめに風を添えるように仰ぐ──それが粋な使い方。かつての町人や茶人たちがそうしたように、「あおぐ」のではなく「添える」。そこに心をこめるのが美意識である。手元で勢いよく開閉したり、風を強く起こすのは無作法とされることも。ゆっくりとした動きのなかにこそ、大人の余裕と気遣いが宿る。静けさの中に品を生み、控えめな所作が逆に目を引く──そんな“引き算の美”が、扇子という道具にはある。